Eine Version dieses Essays erschien im Programmheft von Gregor Weichbrodts Salon bei Room & Board am 29. Oktober 2015. Julia Pelta Feldman ist die Leiterin von Room & Board, einer Künstlerresidenz in Williamsburg, Brooklyn.

Gregor Weichbrodt besuchte vor einiger Zeit eine Bekannte in Berlin. Er wusste, dass sie des Öfteren internationale Gäste bei sich unterbringt, aber Weichbrodt, der die Dinge der Wohnung mit ihren eigenen Bezeichnungen beschriftet fand, fühlte sich dennoch mit einem Mal orientierungslos. Der Kühlschrank stand auf dem Kühlschrank; die Wand an der Wand. Natürlich waren diese Wörter da, um Besuchern beim Deutschlernen zu helfen, aber für den Muttersprachler Weichbrodt hatte diese Erfahrung eine surreale Qualität: Die redundanten Erklärungen entfremdeten ihn von diesen vertrauten, häuslichen Dingen.

Ich war mir Weichbrodts Orientierungslosigkeit, die ihn bei seinem New-York-Besuch befallen haben muss, nicht bewusst – bis er mir vorschlug, dieselbe Behandlung der Wohnung zuteil werden zu lassen, die Room & Board beherbergt, wo er für diesen Monat artist-in-residence war. Er hat dabei einige neue englische Wörter gelernt, aber das Hauptziel war nicht, ihm Orientierung zu verschaffen, sondern alle anderen zu desorientieren und durch diese überflüssige Offensichtlichkeit seine Entfremdungserfahrung mitzuteilen. So lässt er englische Muttersprachler sich wie Fremde in ihrer angestammten Umgebung fühlen und erinnert an sein eigenes ständiges Bewusstsein davon, nicht hierher zu gehören. (Weichbrodt hat die Angewohnheit, auf Korrekturen seiner Aussprache mit »sorry« zu antworten. Dass er wirklich verlegen ist und gleichzeitig weiß, dass er es nicht sein muss, scheint die Tatsache nahe zu legen, dass er in letzter Zeit dazu übergegangen ist, diese Praxis bis zur Präventivsühne hin eskalieren zu lassen und entschuldigend erklärt: »I’m German – no offense.«)

Die sprachliche Redundanz der Etiketten ist eine ideales hors d’œuvre für Weichbrodts Werk, das sehr oft gleichzeitig zu viel und zu wenig Sinn ergibt. Wie bei seiner Begegnung mit dem beschrifteen Apartment liegt das Bizarre nicht in der Fremdheit der Sprache, sondern in ihrer Vertrautheit. Genau hierin wurzelt Apollinaires Gefühl von une sorte de surréalisme, von den meisten Witzen ganz zu schweigen.

Trotzdem war ich überrascht, dass Weichbrodt seine persönlichen Erfahrungen überhaupt mitteilen wollte. Selbst in seiner Muttersprache neigt er nicht dazu, seine eigene Subjektivität in den Vordergrund zu rücken. In seinem Werk – das oft dezidiert eine Ichperspektive einnimmt – vermeidet er sie vollkommen. Das gilt besonders für seine englischen Texte, für deren Eigenschaften er nur teilweise verantwortlich ist.

Meine erste Begegnung mit Weichbrodt spielte sich online ab. Für sein Buch I Don’t Know, das Anfang dieses Jahres herauskam, brauchte er die Hilfe eines englischen Muttersprachlers, um eine Reihe von Unwissenheit ausdrückenden Sätzen vorzuschlagen, mit denen er seinen Text bauen konnte. Weichbrodt hatte ein Script in der Programmiersprache Python geschrieben, das sich von einem gegebenen Ausgangspunkt durch Wikipedia schlängelt und dabei eine Liste von Artikeltiteln erstellt, die jenem Klickloch nicht unähnlich ist, in das wir immer wieder fallen (oder ist es vielleicht eher wie der stream of consciousness des Internetbrowsers?). Aber das Motiv hinter I Don’t Know war, auf diesem Weg jegliches Wissen abzustreiten: »I’m not well-versed in Literature. Sensibility – what is that? What in God’s name is An Afterword? I haven’t the faintest idea. And concerning Book design, I am fully ignorant. What is ›A Slipcase‹ supposed to mean again, and what the heck is Boriswood?« (1)

Weichbrodts Kollaborateur bei 0x0a, dem zweiköpfigen Literaturkollektiv, aus dem I Don’t Know hervorging, ist Hannes Bajohr, der mich fragte, ob ich mit einigen Sätzen aushelfen könne. Mir machte das außerordentlich Spaß und so lieferte ich eine lange Liste. What in the world, who the hell, where the fuck…? I haven’t the foggiest idea. Das Ergebnis meines Enthusiasmus ist, dass der Text manchmal wohl oder übel ein wenig nach mir klingt (»I’ve never heard of People from Berlin. Is Heinz Schweizer famous or something? Who the shit is Alfred Dürr?« (229)) Ich fühle mich ein bisschen schuldig, dass ich meine Fingerabdrücke auf Weichbrodts Arbeit hinterlassen habe, aber er scheint nichts dagegen zu haben. Sein Ego kann den Gang dieser Arbeit nicht stören; meines noch weniger.

In I Don’t Know erstreckt sich das unerbittlich behauptete Unwissen des Erzählers vom Absurden – »I don’t know what people mean by ›A Building‹« (6) – über das Höhnisch-Abschätzige – »Do people even go to London?« (5) – bis zum völlig Vernüftigen: »Vinca alkaloids are unfamiliar to me. And I’m sorry, did you say ›Vinpocetine‹?« (282) Oft untergräbt der Text seinen eigenen Anspruch: »I’m completely ignorant of Art Deco architecture in Arkansas. Can you tell me how to get to The Drew County Courthouse, Dual State Monument, Rison Texaco Service Station or Chicot County Courthouse?« (212) Wenn der Erzähler von I Don’t Know nichts weiß, dann weiß er doch eine ganze Menge mehr über die Architekturgeschichte von Arkansas als ich. [1]

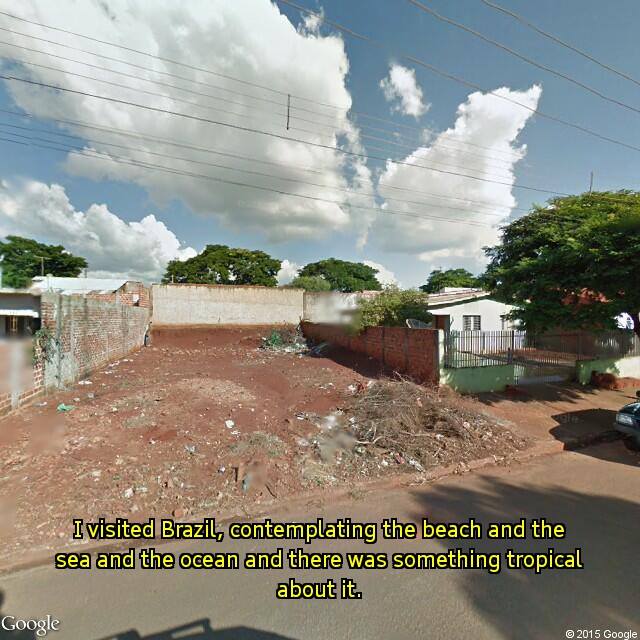

Und doch wissen Computer, wie sie uns immer wieder durch ihre entsetzliche Dummheit in Erinnerung rufen, so gut wie nichts. Das Python-Programm, das I Don’t Know generiert, macht keinen Unterschied zwischen gesundem Menschenverstand und obskuren Daten. Ein ähnlicher Mechanismus ist in der Arbeit Holiday am Werk, die Weichbrodt den bei seinem Salon versammelten Gästen vorführte. Holiday nimmt bei der Post-Internet-Prämisse seinen Ausgang, dass dokumentieren wichtiger als erfahren ist: Was ist Urlaub, wenn nicht Fotos mit witzigen Bildtexten? Genau das liefert Holiday: Fotos von Google Maps von wahllos ausgesuchten, als Wahrzeichen markiert Orten, und Texte, gewonnen aus der Anwendung der noch unausgereiften Bilderkennungssoftware Imagga auf diese Fotos.

Indem der Sinn des Reisens aus seiner tatsächlichen Aktivität herausdestilliert wird, erinnert der Erzähler von Weichbrodts Holiday an einen literarischen Vorgänger, Jean des Esseintes, jenen anämischen Adligen aus Joris-Karl Huysmans Roman Gegen den Strich (1884). [2] Des Esseintes, der Endpunkt eines alten, inzestuösen Adelsgeschlechts, ist so von ennui aufgezehrt, dass ihn selbst Dekadenz Langeweile bereitet. Mit Drucken von Moreau und Redon und Mallarmé-Prachtausgaben kapselt er sich von der Welt ab und anstatt sein Zuhause zu verlassen, simuliert er das Reisen mit Nippes, Bildern und Büchern, die andere Länder heraufbeschwören: »Fortbewegung kam ihm ohnedies überflüssig vor, die Vorstellungskraft schien ihm leicht die vulgäre Realität der Tatsachen ersetzen zu können.« [3]

Aber für des Esseintes’ Lehnstuhlexkursionen sind immer noch Anstrengungen der Fantasie vonnöten. Wer hat die Zeit oder die Kraft dazu? Weichbrodts Holiday verbessert des Esseintes’ Modell, indem es dieses letzte Beschwernis entfernt: Das Script übernimmt die Arbeit der Fantasie, die selbst schon des echte Erleben ersetzt hatte. (Wenn das Ergötzen an der Realität noch verfeinert wird, indem man sie von ihren chaotischen und unnötigen Aspekten reinigt, dann ist Weichbrodt – indem er am Ende auch dieses Ergötzen hat obsolet werden lassen – der ultimative Connaisseur.) »Reisen« ist für gewöhnlich die wesentlichste Verkörperung dessen, was wir Erfahrung nennen. Aber ihr Vergnügen, wie Huysmans bemerkt, ist so beschaffen, dass es es »eigentlich nur in der Erinnerung gibt und nahezu nie in der Gegenwart, nie eben in der Minute, in der es sich ereignet.«[4] So gesehen hat Weichbrodt einen Sieg über die Erfahrung selbst errungen.

Holiday zeigt auch, dass das, was mir überflüssig offensichtlich erscheint – die Namen der Küchengeräte etwa – für jemanden ohne mein Wissen und meine Erfahrung keineswegs evident sein kann. Wer ein Fremder in einem fremden Land ist, kennt das Gefühl. Wie muss sich ein Computer fühlen, der nur weiß, was ihm gesagt wird, und ganz ohne des Esseintes’ Einbildungskraft auskommen muss. Die Beobachtungen des Erzählers in Holiday variieren daher vom Überflüssigen zum Fadenscheinigen: Ob der Algorithmus nun etwas erkennt, das offensichtlich da ist, oder etwas Abwesendes zu erfinden scheint – er hat in jedem Fall den Sinn des Fotos verfehlt.

Der Wechsel vom Bild zum Text in Holiday betont die Niederlagen, die Übersetzungen erleiden können: Die Arbeit wäre weniger interessant, wäre diese noch junge Technologie erfolgreicher. Diese Misserfolge sind der Kern von vielem, was 0x0a hervorbringt. [5] Aber gleichzeitig ist es ein Gemeinplatz, dass die Unzulänglichkeiten von Übersetzungen auch ihre Stärke sind: ein neues Werk entsteht. Es scheint daher völlig angemessen, dass Weichbrodts und Bajohrs neueste Arbeit, eine Kollaboration, das Problem der Übersetzung direkt angeht. Wenn jede Übersetzung unvollkommen ist, da sie immer eine Interpretation darstellt, dann müssen mehr von ihnen auch mehr zum Verständnis des Originals beitragen. Aus dieser freigiebigen Haltung heraus hat sich 0x0a entschieden, die Anzahl der auf Englisch verfügbaren Übersetzungen von Kafkas unverzichtbarer Novelle Die Verwandlung zu verdoppeln (das Original feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum). Dieses Projekt, dessen erste Ergebnisse wir während des Salons hören durften – Weichbrodt las die ersten zwei Absätze von allen sieben neuen Texten – heißt natürlich The Translation. Es heißt so, weil »translation« ein Synonym von »Verwandlung« ist. Von hier aus wird klar, wie es weitergeht. In diesen neuen Interpretationen erwacht der wohlbekannte Gregor Samsa (no relation) und findet sich verwandelt in »an atrocious varmint«, »a monstrous pest«, »a verminous glitch«, »a lurid parasite«, »an immoral louse«, »a horrific vermin« und »a mammoth worm«. Wie es viele von 0x0as Projekten nahelegen, ist es einfacher, etwas Neues zu schaffen, als den Sinn von Vorhandenem zu erklären. (Digitale Literatur trägt seinen Teil dazu bei, die Tyrannei der Kreativität zu beenden.)

A scandalous verminous glitch. Gregor Weichbrodt translates Kafka. pic.twitter.com/M3yW9mdLz2

— Ranjit Bhatnagar (@ranjit) October 30, 2015

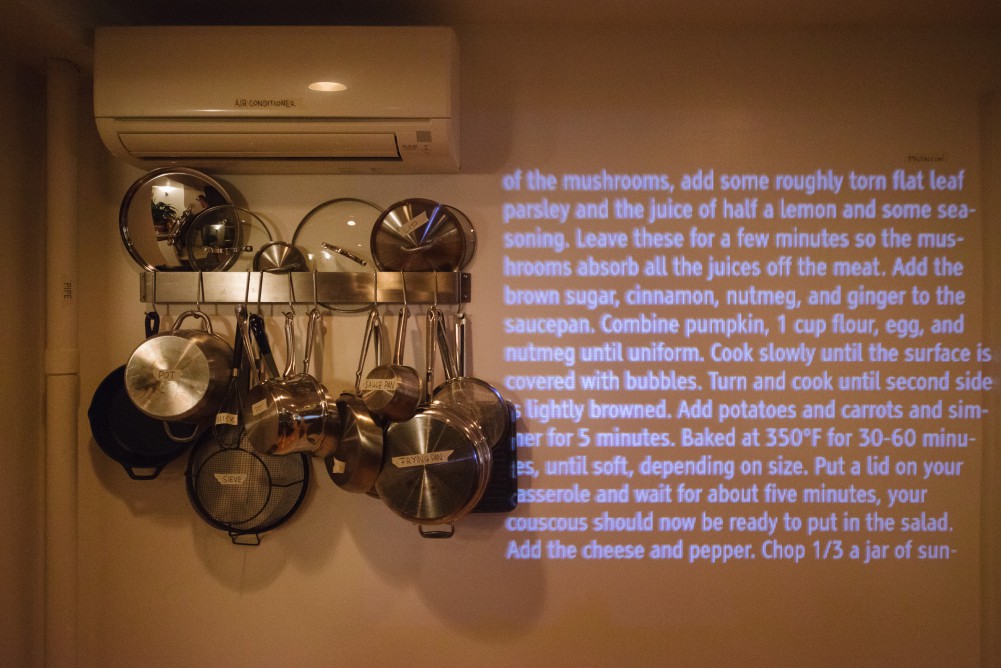

Warum aber nur sieben neue Übersetzungen? Warum das Projekt nicht unendlich machen, nie endend, wie die Permutationen der Sprache selbst? Die Ausführung mag unmöglich sein, aber die Frage ist erlaubt. In fast allen seinen Projekten kämpft Weichbrodt nicht nur mit dem Überfluss des Materials, sondern auch mit der Unmöglichkeit eines echten Abschlusses. Holiday und I Don’t Know könnten endlos fortfahren, oder zumindest beinahe. Diese Frage treibt auch Chicken Infinite um, eine Kompilation von tausenden von Kochrezepten aus dem Internet, die in ein episches Kompendium von Zutaten und Anleitungen versammelt wurden (während des Salons wurde der Text von Chicken Infinite fortlaufend auf die Küchenwand projiziert).

Auf diesen Überlegungen aufbauend schuf Weichbrodt während seines Aufenthalts auch eigens für Room & Board ein Projekt: BÆBEL. Auch hier geht es um Unendlichkeit. BÆBEL enthält eine ehrfurchtgebietende Ansammlung und zufällige Vermischung aller online verfügbaren IKEA-Bauanleitungen. [6] Das Ergebnis hat eine erstaunliche formale Schönheit, die durch seine Zusammenhanglosigkeit nur noch betont wird. Der Titel BÆBEL suggeriert sowohl maßlosen Ehrgeiz – und folgte man den Anleitungen, was könnte der Zusammenbau aller IKEA-Möbel zu einem einzigen Ding anderes sein als ein Turm zu Gott? – als auch das dahinterstehe Versprechen universalen Verstehens: Die Macht IKEAs basiert darauf, über Sprachen hinweg zu kommunizieren, weshalb diese Anleitungen völlig ohne Worte und nur mit jenen strengen und eleganten Bildern auskommen. Für den Salon war der gesamte Text von BÆBEL auf eine begrenzte Auflage von Broschüren aufgeteilt, jede einzelne ein Unikat.

Letztendlich scheitert das Experiment natürlich: BÆBEL löst sich nicht in ein verstehbares Ganzes auf; der Exzess an Erklärungen resultiert wieder in Entfremdungsgefühlen. Schließlich ist es nicht allein die Sprache, die Schuld an unserem Kommunikationsversagen hat. Weichbrodt weiß das; deshalb hat er auch »dishwasher« auf die Spülmaschine geschrieben.

[1] An dieser Stelle ist es sogar noch wichtiger als sonst darauf zu bestehen, dass der Autor nicht der Erzähler ist. Weichbrodt kann es gar nicht sein; er hat das Buch nicht einmal gelesen.

[2] Ich möchte Dr. Maureen Pelta für diesen Hinweis danken.

[3] Joris-Karl Huysmans, Gegen den Strich, München: DTV 1995, S. 31.

[4] Ebd.

[5] Als weiteres Beispiel vergleiche man Bajohrs Maschinensprache-Arbeiten, für die ein Gedicht, das laut eine Computerstimme vorliest, wieder von einem Spracherkennungsprogramm, das auf eine andere Sprache eingestellt ist, erkannt wird. Tristan Tzaras Pour faire un poème dadaïste wird so zu Profound brand at least (die je ersten Zeilen lauten: »Prenez un journal / Prenez des ciseaux«; »financial night / we need to see Sue«).

[6] Ich verstehe BÆBEL auch als eine Anspielung auf Häuslichkeit, Weichbrodts Sicht auf die familiäre Seite von Room & Board (Künstler leben, arbeiten und stellen ihre Arbeit in meinem Apartment vor), die auf die eine oder andere Weise bis jetzt jede von unseren residencies inspiriert hat. (Vielleicht ist Weichbrodt auch von den Schwingungen beeinflusst worden, die vom Daniel Fishkins Bed Piece: Pelta Feldman Variation ausgingen, einem musikalischen Bett, in dem den Monat über geschlafen hat.)